В рамках конференции

TAdviser SummIT 2017, состоявшейся 31 мая 2017 года, прошла сессия «ИТ в госсекторе», посвященная вопросам информатизации. В рамках мероприятия были рассмотрены ИТ-решения для госсектора, начиная с аппаратного уровня и заканчивая программными облачными платформами, вопросы импортозамещения и другие.

В общей сложности в TAdviser SummIT 2017 приняли участие 400 ИТ-руководителей крупных коммерческих и государственных организаций, топ-менеджеров и экспертов ИТ-компаний. В этом году конференция впервые проводилась при официальной поддержке

Минкомсвязи России. На конференции прозвучали доклады, посвященные глобальным технологическим тенденциям, изменившимся политическим и экономическим реалиям, их влиянию на ИТ-отрасль. Также были организованы сессии по ИТ в отдельных отраслях. В панельных дискуссиях участники саммита обменялись мнениями и прогнозами о перспективах развития технологий и информационных систем.

В мероприятии приняли участие 400 ИТ-руководителей крупных коммерческих и государственных организаций, топ-менеджеров и экспертов ИТ-компаний.

В дискуссии TAdviser SummIT приняли участие:

Алексей Козырев, заместитель министра связи РФ, ИТ-руководители

РЖД -

Андрей Козырев,

Росимущества -

Александра Осипова,

"Почты России" -

Сергей Емельченков,

Пенсионного фонда -

Алексей Иванов, Московской области -

Максут Шадаев,

Банка "Окрытие" -

Кирилл Меньшов,

UBS -

Олег Нагаев, а также

Тагир Яппаров, ГК

"АйТи"

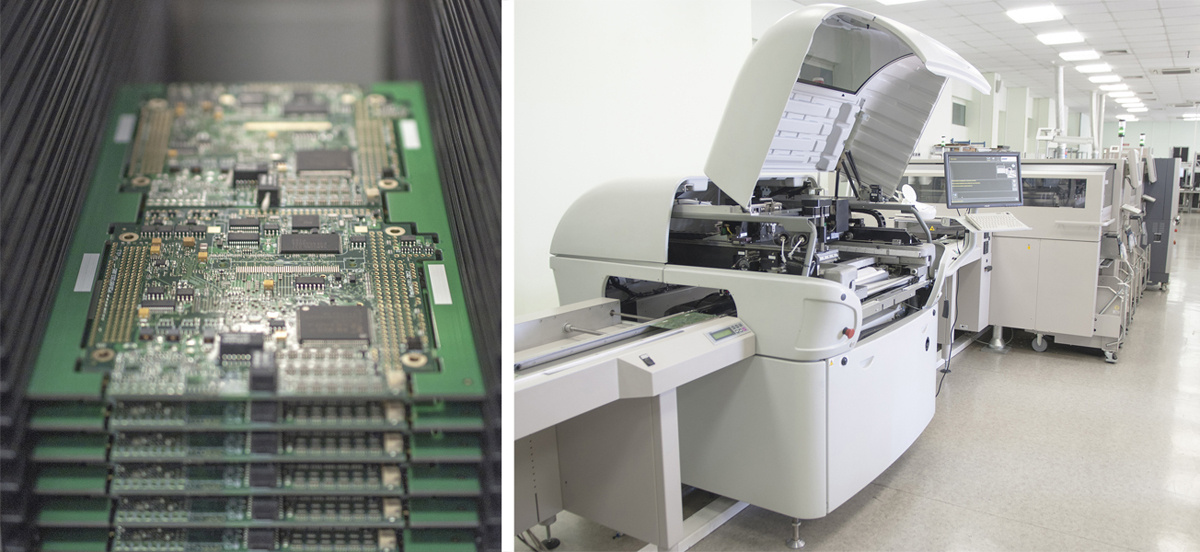

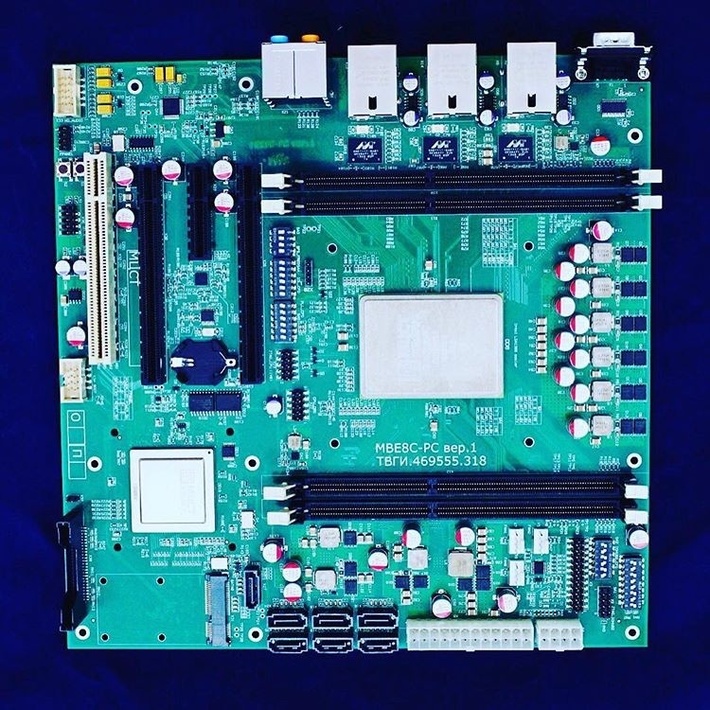

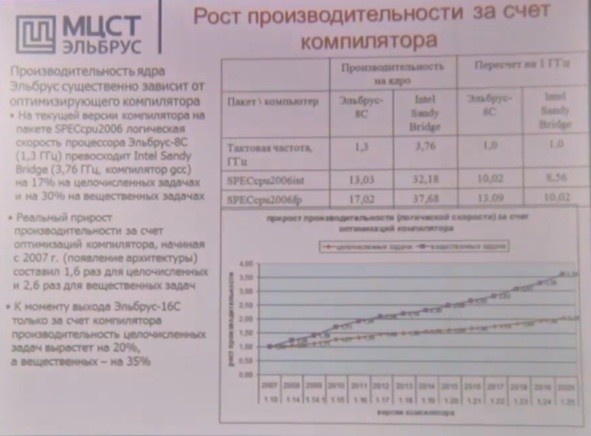

Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности Минкомсвязи РФ, поделился опытом создания первого в

России ЦОД на базе отечественных процессоров «

Эльбрус» и перевода на них государственной системы миграционного учета

ГС МИР. В 2016 году было закуплено 130 серверов на «Эльбрусах» и

осуществлена миграция данных. По состоянию на май 2017 года проходит опытная эксплуатация ГС МИР, в рамках которого ежедневно в системе проходит порядка миллиона транзакций, с ее помощью выдается порядка 15 тысяч паспортов. С 1 июля планируется запуск системы в промышленную эксплуатацию.

IBM была ситуация, когда на поиск и устранение ошибки у подрядчика ушло 3 месяца. Теперь почти все ошибки и проблемы исправляются в течение 24 часов, сообщил Юрий Парфенов.

В дискуссии «Электронные справки как переходный этап к цифровому пространству доверия», которая состоялась в рамках сессии, наряду с другими экспертами приняли участие

Владимир Авербах, директор департамента развития

электронного правительства Минкомсвязи РФ и

Эдуард Лысенко, заместитель руководителя

Департамента информационных технологий г. Москвы.

СМЭВ. С внешними организациями все намного сложнее.

Владимир Авербах привел в качестве примера предоставление справки о судимости при устройстве на работу. Сейчас гражданин должен сам получить бумажную справку в

МВД, после чего отнести ее работодателю. Тот должен принять ее, хранить и демонстрировать проверяющим органам при проверке. На эту сложившуюся схему плохо ложится замена бумаги на

PDF-документ с электронной подписью. Непонятно, как его передавать, хранить и предоставлять проверяющим, ведь время действия сертификата ЭЦП ограничено.

Необходима полная трансформация процесса подтверждения. Человек должен лишь разрешить организации получение сведений о себе, после чего все вопросы обмена, хранения и валидации должны решаться между ведомствами и организацией самостоятельно внутри единого цифрового пространства доверия.

Мы идем к тому, что будет просто обмен сведениями, какой-то регулируемый учет этих сведений, и он уже не будет в форме справок, - сказал Владимир Авербах.

Смена сложившихся процессов, внедрение новых технологий несут и новые риски, требуют серьезной защиты от мошенников. Также требуются изменения и со стороны граждан, они должны быть готовы отказаться от бумаги как от некой юридически значимой гарантии и поверить в электронные документы.

Анастасия Ложникова, менеджер проектов

«СКБ Контур». Эти решения должны быть высокопроизводительными, легко масштабируемыми и импортонезависимыми и иметь понятный простой веб-интерфейс.

Ивана Скородумова, начальника департамента развития информационных систем компании

ЭОС, многократно вырастет объем юридически значимого цифрового контента, который необходимо правильно хранить.

ЦБ совместно с ЭОС концепции хранения и использования электронных документов с обеспечением их юридической силы для финансового рынка.

Дальнейшая цифровизация приведет к тому, что «электронное правительство» станет «умным правительством».

Вырастет не только количество федеральных информационных систем, но и их сложность. Им необходимо находить какие-то языки общения между собой, - считает

Сергей Кузнецов, генеральный директор

«Юнидата».

Он отметил, что роль данных становится ключевой, ими не только надо управлять в справочниках и реестрах, но и работать с регуляторами, обогащать данные из открытых источников.

Unidata, которая позволяет собирать данные из разных источников, очищать и профилировать их, определять уровень доверия к данным, выстраивать связи и иерархии между данными и доставлять их требуемым сервисам и системам.

Импортозамещение стало основной темой выступления

Сергея Александрова, коммерческого директора

НТЦ ИТ РОСА. Поддерживаемая его компанией операционная система РОСА построена на базе

свободного ПО и адаптирована под использование в госсекторе. Наличие серверных и десктопных версий, сертификация, поддержка со стороны многих приложений уже позволяют построить на базе ОС РОСА полный стек ПО, необходимого для работы. Очень хорошо себя зарекомендовала связка

1С,

Postgres и РОСА, отметил Сергей Александров.

Active Directory для централизованного управления рабочими местами пользователей – FreeIPA, так что есть надежда, что переход на российскую ОС пойдет еще активнее.

Вопрос технологического суверенитета в сфере серверного ПО и виртуализации поднял

Владимир Рубанов, управляющий директор компании

«Росплатформа». Цифровой суверенитет, по его словам, состоит из трех компонент.

Мы должны контролировать оборудование физически, мы должны быть устойчивы к атакам и утечкам в нашем серверном блоке. И третий – обеспечение суверенитета именно тех технологий, которые находятся под капотом центра обработки данных и сервера, на котором находятся информационные системы, - заявил Владимир Рубанов.

Р-Виртуализация» и система распределенного хранения данных «

Р-Хранилище» построены на базе открытых международных проектов, где российские специалисты входят в состав контрибьюторов. На основе этих решений можно построить современную виртуальную среду

IaaS на базе обычных x86 серверов и отказаться от дорогостоящих

СХД.

Говоря о трендах на рынке виртуализации, Владимир Рубанов отмечает, что коммерческим технологиям виртуализации уже много лет, и они давно достигли плато продуктивности. Даже с учётом обычного отставания России по применению новых технологий, российским техническим директорам, в том числе в госсекторе, уже не нужно объяснять, почему виртуализация - это выгодно.

В России уже сформированный рынок, рост которого значительно замедлился. В основном, сейчас наблюдается тенденция перехода от одного вендора к другому, обычно это связано с обновлением парка устаревшего оборудования или построения нового сегмента, - говорит он.

Тем временем, мир развивается, и внимание мировых CIO сейчас приковано к промышленному применению технологий виртуализации следующего поколения, а именно - программно-определяемым и гиперконвергентным ИТ-инфраструктурам.

В мире это горячая тема. Мировые аналитические агентства фиксируют фантастические темпы роста этого сегмента в последние годы - 40-80% в год - и прогнозируют сохранение этих темпов на ближайшую пятилетку. Очень скоро на классический подход с виртуализацией на блейд-серверах и хранением данных на специализированных

СХД будут смотреть как на памятник истории. Россия, традиционно, может немного отставать, но необходимость экономии, особенно при секвестре бюджета, заставит применять новые подходы в ногу с мировым прогрессом, - резюмировал Рубанов.

Сергей Белик, заместитель генерального директора по развитию

Telecore, рассказал о разрабатываемых в России готовых

ЦОД. Контейнерные ЦОД адаптированы к отечественным условиям, способны работать при сильных заморозках и в автономном режиме. Скорость разворачивания готового центра обработки данных – от 6 месяцев, то есть в 3 раза быстрее, чем строительство традиционного ЦОД.

Сергей Белик, заместитель генерального директора по развитию Telecore

Каналов связи у нас даже для современной инфраструктуры катастрофически не хватает. Если все свести в один мегацод, каналы связи задохнутся, - считает Сергей Белик.

Необходимо организовывать обработку данных на местах, и здесь пригодятся решения Telecore, отметил он.

По завершении мероприятия участники продолжили общение в неформальной обстановке.

![baf0d92a73a328c0931c97acab13875c[1].jpg](http://www.embassybel.ru/i/upload/baf0d92a73a328c0931c97acab13875c[1].jpg)