Как выдумали жидкий порох, или Пулемёт на керосине

18 января 2014

Летом 1942 г. в поселке Билимбае группа инженеров авиазавода, эвакуированного из Москвы, пыталась (приватно) найти средство значительного увеличения дульных скоростей, а следовательно, бронебойности пуль и снарядов.

Эти инженеры окончили механико-математический факультет МГУ, удовлетворительно знали математику и механику, но в области огнестрельного

оружия были, мягко выражаясь, дилетантами. Вероятно, потому и придумали оружие, «стреляющее керосином», что у порядочного артиллериста, скажи ему это, вызвало бы тогда лишь усмешку.

Вначале была подвергнута расчетам давно известная схема электропушки в виде двух соленоидов, неподвижной части — ствола — и подвижной — снаряда. Получились такие потребные мощности, что размеры и вес конденсатора выросли неприемлемо. Идея электропушки была отклонена.

Тогда один из этих инженеров, ранее работавший в реактивном НИИ в группе С.П.Королева по пороховым крылатым ракетам и знавший о регрессивности кривой давления пороховых газов в ракетной камере и канале ствола оружия (в РНИИ он иногда листал «Внутреннюю баллистику» Серебрякова), предложил сконструировать орудие, заряжаемое обычным порохом, но с зарядом, распределенным вдоль канала ствола в отдельных каморах, сообщающихся с каналом. Предполагалось, что по мере продвижения снаряда по стволу заряды в каморах станут по очереди воспламеняться и поддерживать давление в заснарядном пространстве примерно на постоянном уровне. Это должно было увеличить работу пороховых газов и повысить дульную скорость при неизменных длине ствола и максимально допустимом в нем давлении.

Получилось громоздко, неудобно в эксплуатации, опасно и т.д., вследствие чего схема также была забракована. После войны в каком-то журнале или газете была фотография такой пушки, созданной немцами и, по-видимому, тоже забракованной.

Наши старания уперлись было в тупик, но выручил случай. Однажды на берегу заводского пруда загрохотал жидкостный ракетный двигатель, испытываемый на соседнем заводе, главного конструктора Виктора Федоровича Болховитинова, где тогда создавался БИ-1, первый в СССР истребитель с ракетным мотором.

Грохот РД навел нас на мысль использовать в огнестрельном орудии вместо пороха топливо жидкостных ракет с непрерывным впрыскиванием его в заснарядное пространство в течение всей продолжительности выстрела.

Идея «жидкого пороха» привлекала изобретателей еще и тем, что удельная энергоемкость известных жидких смесей, скажем керосина с азотной кислотой, значительно превышала энергоемкость пороха.

Возникла проблема впрыскивания жидкости в пространство, где давление достигало нескольких тысяч атмосфер. Выручила память. Когда-то один из нас читал переведенную с английского книгу П.У. Бриджмена «физика высоких давлений», в которой описаны устройства для опытов с жидкостями, находящимися под давлением в десятки и даже сотни тысяч атмосфер. Используя некоторые идеи Бриджмена, мы придумали схему подачи жидкого топлива в область высокого давления силой самого же этого давления.

Найдя схематические решения основных вопросов, мы приступили к конструированию жидкостного оружия (к сожалению, сразу автоматического) под готовый ствол дегтяревского противотанкового ружья калибра 14,5 мм. Выполнили подробные расчеты, в которых неоценимую помощь оказал мой ныне покойный товарищ по РНИИ крупный ученый-инженер Евгений Сергеевич Щетинкое, работавший тогда в ОКБ В.ф.Болховитинова . Расчеты дали обнадеживающие результаты. Быстро изготовили чертежи «жидкостного автоматического оружия» (ЖАО) и запустили в производство. Благо, один из соавторов изобретения был директором и главным конструктором нашего завода, поэтому опытный образец изготовили очень быстро. Из-за отсутствия штатных пуль ПТРД наточили самодельных, из красной меди, зарядили ими оружие и 5 марта 1943 года в тире, составленном из кожухов разрушенных вагранок (авиазавод был размещен на территории бывшего труболитейного завода) испытали «керосиновый» пулемет. Должна была последовать автоматическая очередь выстрелов, равная количеству пуль, вложенных в магазинную коробку. Но не последовала. Произошел лишь один, судя по звуку, полноценный выстрел.

Оказалось, что столбик пуль в стволе подвергся такому давлению газов со стороны заснарядного пространства, что заклинило механизм автоматической подачи пуль и компонента жидкого топлива.

Ошибку изобретателей, решивших создать сразу пулемет доотработки системы одиночного выстрела, отметил в своем (в основном положительном) отзыве о изобретении зам. председателя Арткома генерал-лейтенант Е.А. Беркалов. Мы немедленно это учли.

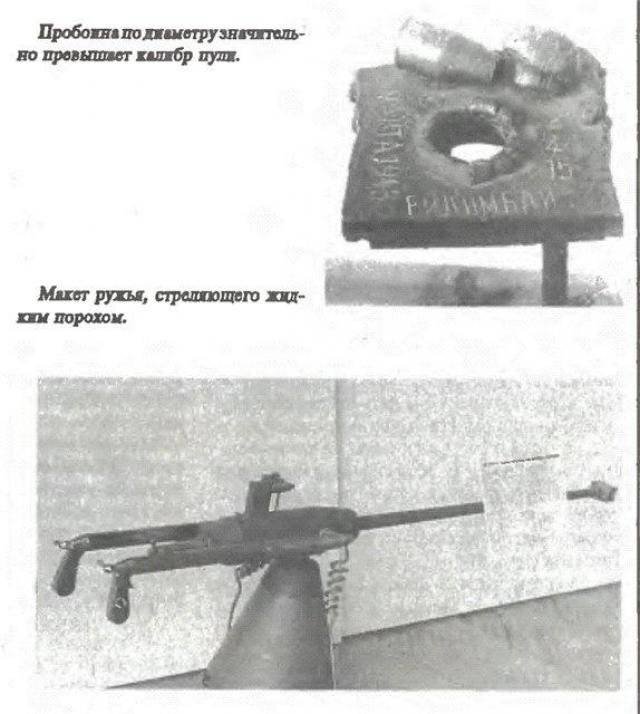

Пуля из красной меди первого жидкостного выстрела пробила 8-миллиметровую стальную плиту и застряла в кирпичной кладке, к которой была прислонена плита. По диаметру пробоина значительно превысила калибр пули и имела со стороны удара ясно видимый на фото венец выплеска стали навстречу пуле, которая реформировалась в «гриб». Ученые-артиллеристы решили, что выплеск материала на входе пули в плиту, по-видимому, следует объяснить высокой скоростью встречи, а также механическими свойствами плиты и пули.

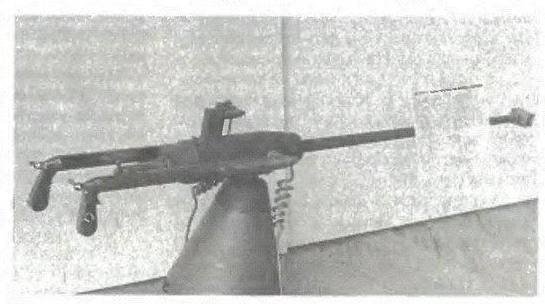

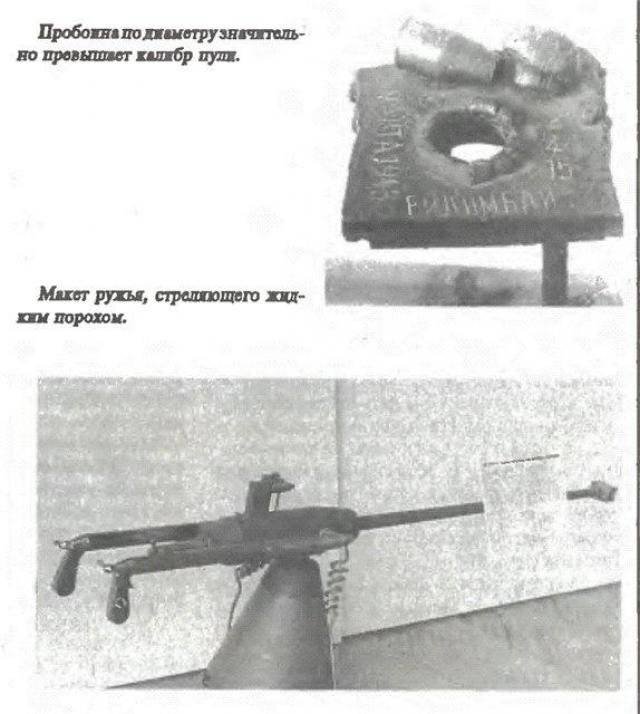

Макет образца оружия, из которого был произведен, по утверждению артиллеристов-ученых, первый в

истории выстрел жидким «порохом», хранится в музее завода.

После первого, не вполне, таким образом, удачного (автомата не получилось) испытания жидкостного автоматического оружия пятого марта 1943 г. мы занялись отработкой выстрела из ПТРД унитарным патроном, снаряженным вместо пороха жидкими компонентами горючего и окислителя. Долгое время стреляли самодельными медными пулями, но с возвращением завода из эвакуации летом 1943 года в Москву, при помощи работников ЦК И.Д.Сербина и А.Ф. Федотикова, получили достаточное количество штатных патронов противотанкового ружья и стали вести стрельбу «жидким порохом» уже по бронеплитам бронебойно-зажигательными пулями. Доведя толщину пробиваемых плит до 45 мм, зарядом из 4 грамм керосина и 15 грамм азотной кислоты, вместо 32 граммов штатного порохового заряда, мы составили подробный отчет и послали его Сталину.

Вскоре в Наркомате вооружений под председательством генерала А.А.Толочкова было проведено межведомственное совещание с участием представителей наркоматов авиапромышленности, вооружений, боеприпасов и Артиллерийского комитета. Было вынесено решение: НКАЛу — представить в Наркомат вооружений рабочие чертежи и техусловия на изготовление опытной установки для изучения внутренней баллистики ЖАО; Наркомату вооружений — изготовить на одном из своих заводов установку и передать ее в Наркомат боеприпасов на исследования. Общее научное руководство всей работой, насколько-помню, совещание возложило на Артком.

...Прошло время. И однажды, после целого ряда согласований, увязок с заводом, с НИИ Наркомата боеприпасов, мы наконец получили приглашение на защиту одним из сотрудников этого НИИ, т.Добрышем, кандидатской диссертации на тему «Внутренняя баллистика ружья...» (следовала фамилия одного из изобретателей — по традиции оружейников: «винтовка Мосина», «автомат Калашникова», «пистолет Макарова» и т.д.). Защита прошла успешно. Авторы изобретения были упомянуты в докладе, их заслугу соискатель отметил. Прошли еще годы, примерно через десять лет после изобретения ЖАО, авторов пригласили на защиту второй диссертации. На этот раз адъюнкта Артакадемии подполковника И.Д. Зуянова на тему с названием примерно -"Теоретические и опытные исследования артсистем на жидких взрывчатых смесях". Авторы изобретения с удовольствием прочли в автореферате диссертации И.Д. Зуяноеа свои имена, помянутые добрым словом. Руководителем соискателя по диссертации был профессор И.П. Граве.

На защиту диссертации приехал и секретарь парткома нашего завода Н.И. Шишков. А. А. Толочков после прений, после выступления профессора И.П. Граве встает и что в зале находятся зачинатели жидкостного оружия и что он просит кого-нибудь из нас поделиться с ученым советом сведениями о том, как мы начинали свое детище. Народ дружно зааплодировал, а у нашего товарища, которому мы шепотом поручили выступить, как сумеет, душа ушла в пятки. Но делать нечего, пошел и минут двадцать рассказывал, как, где и почему родилась идея жидкостного оружия и как она реализовалась на своей начальной стадии. Надо полагать, диссертации тт. Добрыша и Зуянова хранятся а архиве ВАК, а наш отчет, со всеми нашими "чертежами, расчетами и результатами стрельб керосиново-кислотными зарядами, посланный Сталину, лежит в другом архиве, возможно — Арткома. Надеюсь, что жив и протокол совещания, которое проводил А.А. Толочков в Наркомате вооружений.

Какова дальнейшая судьба нашего изобретения, мы не знаем, но нам известно из иностранной открытой печати, что начиная с 70-х годов появилось много патентов и работ в США, Англии и Франции на тему огнестрельного оружия на жидком топливе.

Известные мне лица, сделавшие вклад в работы по жидкостному оружию, в алфавитном порядке: Байдакв Г.И. — директор филиала упомянутого выше авиазавода. Беркалов. Е.А. — генерал-лейтенант, заместитель председателя Арткома, Граве И.П. — генерал-майор, профессор Артакадемии, Грииченко Г.Е. — токарь завода, Дрязгов М.П. — нач. бригады ОКБ завода, Ефимов А.Г. — токарь завода. Жучков Д.А — нач. лаборатории завода, Зуянов И.Д — подполковник, адъюнкт Артакадемии, Каримова XX — инженер-расчетчик ОКБ завода, Кузнецов Е.А — инженер-конструктор ОКБ завода, Лычов ВТ. — слесарь завода, Постое Я" — слесарь завода, Привалов А.И. — директор и гласный конструктор завода, Сербии ИД — работник ЦК партии, Сухов А.Н. — слесарь завода, Толочков АА — генерал-майор, зам. пред. НТК Наркомата вооружений, Федотиков А.Ф. — работник ЦК партии, Щеткнков Е.С. —инженер ОХБ авиазавода, возглавлявшегося В.Ф. Болховитиновым.

М.ДРЯЗГОВ, лауреат Государственной премии СССР

P.S Все бы хорошо... Но,оказывается много лет назад подполковник И.Д.Зуянов, ставший кандидатом наук за ЖАО, обнаружил что его диссертация в архиве ВАКа затерта до неприличия. То есть кто-то ее изучал. Кто — не установлено. И подполковника Зуянова уже не спросишь, он умер.

https://topwar.ru/38534-kak-vydumali-zhidkiy-poroh-ili-pulemet-na-kerosine.html

вопрос к товарищам химикам

а кто может подсказать количество тепловой энергии, выделяемой смесью керосина и азотной кислоты на единицу веса топлиной смеси? а в идеале еще и какие давления в замкнутом объеме может давать такая смесь?

я тут полез читать про ПТР на керосине, и меня терзают смутные сомнения.

https://mpopenker.livejournal.com/2873292.html

Комментарии:

<<>> Марки керосина в ракетном деле разные, для определённости возьму американский JP-10 c формулой C10H16, молярная масса 136, теплота сгорания 43 МДж/кг. Для сжигания его нужно 28 атомов кислорода в 3.29 раз больше по массе).

В качестве окислителя возьмём красную дымящую азотную кислоту, раствор N2O4 в собственно азотной кислоте HNO3, принимая 20% тетроксида на 80% азотной кислоты. При разложении азотки выход кислорода 63%, при разложении тетроксида азота около 70%, в среднем около 65%. То есть окислителя надо 5.06 к массе горючего, что даёт теплоту сгорания 7.1 МДж/кг

<<>> ну то есть если грубо то вдвое больше чем у порохов. спасибо

<<>> Ок и почему их не используют как жмт для крупных калибров?

<<>> потому что там масса проблем

я в свое время писал про ЖМВ, хочу дополнить текст и перевыложить его вскоре

<<>> Давайте

Удивительная антизимическая тема по сути. Все (ну получаются не все) химические реакции тяготеют к жидкой форме для их ускорения. Ан выходит не все.

<<>> Среди прочего — проблема скорости реакции. Которая в жидкой фазе, вообще говоря, быстрее. Что само по себе хорошо, но не для пороха. Его горение специально замедляют (бронирование, "семидырка", ну и состав медленно горящий). А чтобы регулировать постепенной подачей — нужен насос на 7 тысяч ата и более.

<<>> Упорно экспериментируют, показывают принципиальную работоспособность, но при переходе к практике всё усложняется.

Обтюрация. В обычном орудии есть гильза, при картузном заряжании — обтюратор. В случае ЖМВ ничего нет (а если ввести — значительная часть преимуществ ЖМВ теряется). Нестабильность выстрела, зависящая от смешения компонентов в каморе. Агрессивность компонент (и токсичность большинства из них). Изготовить установку "для науки" и для демонстрации перед начальством можно, и даже показать успешную стрельбу, но в серии оказывается запредельно нетехнологично. Собственно, в сообщении по ссылке упоминаются две защиты диссертации с большим интервалом. То есть работают, но перевести из "технически реализуемо" в "практически целесообразно" не удаётся.

<<>> Если тебе само жкт не жмёт, может слова "азотная кислота" заставят задуматься? Про её прелести хорошо расписано в Ignition!, и это ещё для ракет.

<<>> По моему личному ящетаю, скорее запилят сжатый газооразный порох, чем жидкий же. Оно хоть может быть горючим без химической агрессии.

<<>> Что в целом неплохо согласуется с цифрами по ссылке

Доведя толщину пробиваемых плит до 45 мм, зарядом из 4 грамм керосина и 15 грамм азотной кислоты, вместо 32 граммов штатного порохового заряда.

Соотношение чуть меньше

<<>> Помню что если без окислителя то бензин-керосин раза в 4 более энергоемкие чем пресловутый ТНТ. Но надо добавить окислитель и там уже все не так круто. Н все равно канистра бензина по сути это ого-го если суметь быстро перемешать с ....

Так что керосин плюс азотка вполне раза в полтора могут быть круче порохов. Или даже больше.

<<>> Более чем в 10 раз. Но окислителя надо в полтора раза больше по массе, если чистый кислород, и в три с лишним, если нитраты, перхлораты и т.п.

<<>> Приветствую!

Только галогенфториды, только хардкор!

С уважением

<<>> А если вместо керосина пентаборан использовать или вообще жидкий водород, а окислитель — фтор или соединение фтора?

<<>> Если в качестве ЖМТ - проблемы те же, что и при "азотка+керосин", обтюрация, неравномерность горения и т.п. А того преимущества, которое такие топлива дают ракетам, а именно экономия на массе, артиллерии особо не нужно. Для ракеты нести излишнюю массу — вопрос дальности и скорости, для ствольной артиллерии экономия на массе заряда лишь небольшой выигрыш в логистике. Ну и травить собственные расчёты и близлежащие части соединениями бора, фтора и хлора — не особо полезно.

<<>> /хмыкая/

Ну, поскольку тему ЖМВ на сильно более развитом уровне химии и материалов пилили-пилили и замели под ковер в последней трети прошлго века, то эта прохладная былина вызывает некоторые сомнения... Нет, что пытаться запилить вполне могли, но вот красивые результаты, сдается, несколько приукрашены.

<<>> Да нет, всё правдоподобно. Трудности на уровне перехода от единичной экспериментальной установки к серии. Например, для единичной оправдана точная подгонка по месту, чтобы решить проблему обтюрации, а поскольку выстрелы единичны — то несущественно, как быстро точная подгонка съестся деформацией и износом.

<<>> По химии все хорошо, (почему по-Вашему летают на жидкой смеси керосин/кислород и др.) будут нерешаемые на таком уровне (небольшой размер, многоразовость) проблемы с механикой, хранением и безопасной логистикой.

<<>> От пары азотная кислота — керосин ушли и ракетной технике, не то что в ЖМВ фантазиях. Под разрезом ЖМВ винтовки в "Технике — молодёжи" середины 8ых, как топливо упоминался нитрометан.. ..Вот совсем недавно прочитал и в упор не вспомнить где, что и работы по жидкому монотопливу, потомкам "древнерусского" "Силотвора" полностью не брошены!. И там — сходные области применения и сходная химическая основа, всё же всё те же соединения азота